|

Будра (Glechoma L.) см. также Глава IV РАСТЕНИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СИМПТОМЫ ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА

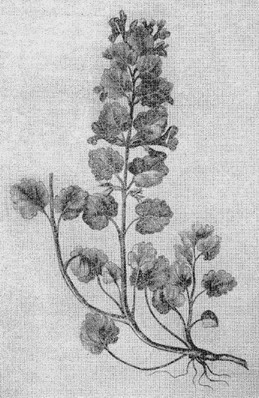

Будра плющевидная. Ботанические сведения. Семейство Губоцветных (Labiatae). Многолетние растения с ползучими стеблями и укореняющимися побегами, почковидными или сердцевидными листьями на длинных черешках. Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.). Стебель до 50 см длиной; цветки в числе 3 — 4 в пазухах листьев, синевато-лиловые, плод — орешки. Распространена в лесных областях СССР, среди кустарников, по опушкам леса, на лугах, около жилья. Для Европейской части СССР также указана: Будра волосистая (G. hirsuta W. et К.). Покрыта длинными белыми волосками. Ядовитые вещества и их действие. В траве будры содержится летучее масло (до 0,03% в свежих и 0,06% в сухих растениях). Фармакологические исследования объясняют некоторые стороны патогенеза отравлений будрой. Препараты будры вызывают состояние резкой сердечной недостаточности (уменьшение числа и ослабление силы сердечных сокращений, нарушение согласованности сокращений отдельных частей сердца, возникновение экстрасистолий и аритмии), обусловливающей застойные явления (отеки) в различных частях тела (A. Nicolau, E. Nicolau, Bârză, Creteanu, May, 1957). Образованию наблюдающихся у лошадей при отравлении будрой отеков легких может также способствовать непосредственное раздражение легочной ткани летучими веществами будры при выделении их из организма через легкие. Токсикологическое значение. Животные едят будру или при недостатке другого корма, или если она перемешана с другими растениями. В наблюдавшихся случаях (у лошадей) отравления происходили при скармливании люцерны с примесью будры. Известно отравление 42 лошадей при кормлении свежескошенной люцерной, содержавшей большое количество (до 30 — 48%) будры. Пало шесть лошадей. Заболевания наступали через пять дней после начала кормления лошадей люцерной (A. Nicolau и др.). При длительном хранении токсические свойства будры значительно ослабевают. Клиническая картина. Отравления протекают в основном при симптомах поражения органов дыхания (отека легких) У больных животных наблюдаются повышенная саливация, сильное отделение пота, беспокойство, состояние испуга, расширение зрачков, хрипящее, затрудненное дыхание, истечение пенистой жидкости из носа, синюшность слизистых оболочек, стучащий толчок сердца при малом ускоренном пульсе (слабость сердца), повышение температуры тела. Возможны осложнения в виде последующих бронхитов, миокардитов. Патологоанатомические изменения. При вскрытии трупов павших животных находят признаки острой гиперемии и отека легких, перерождения сердечной мышцы, кровоизлияния на слизистой оболочке кишок. Диагноз. Некоторое диагностическое значение может иметь сильный, тяжелый запах, издаваемый вянущим растением, особенно заметный при кормлении в закрытом помещении. Терапия. При лечении остропротекающих отравлений — кровопускание, назначение слабительных и в последующем — симптоматических средств, в зависимости от состояния больного. Хороший терапевтический результат получен от раннего применения хлористого кальция. |